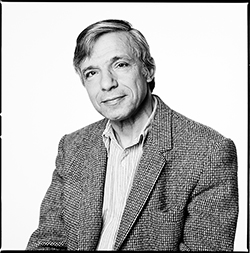

Donatien Laurent (1935-2020)

Né à Belfort en 1935, fils du Brestois Pierre Laurent, Donatien Laurent s’intéresse dès son plus jeune âge à la culture bretonne et à la musique. Sa mère, Suzanne Potiron, originaire de Nantes, joue au piano diverses mélodies traditionnelles arrangées par des compositeurs tels que Duhamel, tandis que son père lui parle du Barzaz Breiz, dont un exemplaire est présent dans la riche bibliothèque familiale. Ce dernier étant nommé à Paris, la famille s’installe dans la capitale et fréquente assidûment ce que l’on peut qualifier de ‘‘milieu des Bretons de Paris’’, ce qui permet à Donatien de se mettre à l’apprentissage du breton et de nouer d’importants contacts, d’autant que son père est, plusieurs années durant, président du foyer culturel breton Ker Vreizh créé en 1938.

En 1950, Donatien Laurent entre au Bagad Bleimor où il joue de la cornemuse. Avec Herri Leon, fondateur du Skolaich Beg an Treis, qu’il rencontre en 1954 en Bretagne, ils seront les deux premiers Bretons diplômés du College of Piping (Glasgow) en 1956. Donatien Laurent intègre rapidement la commission technique de la Bodadeg ar Sonerion, participant ainsi directement au renouveau de la musique instrumentale bretonne.

En 1956, il réalise son premier enregistrement auprès de madame Rivoalan, au Conquet. La musique de tradition orale, il l’a découverte grâce à ses amis bretons à Paris, tels que Pierre Le Padellec, dont la mère chante des gwerzioù (Donatien en découvrira plus tard l’importance), Yvon Pallamour qui joue du biniou, les sœurs Prévost qui l’emmènent dans leur propre famille ou chez des voisins qu’il enregistre ou dont il transcrit le répertoire, s’il n’est pas en mesure de les enregistrer.

En 1957, il se fait renverser par un camion. Un accident finalement providentiel car, les médecins l’ayant déclaré invalide à 75 %, il arrête ses études ‘‘sérieuses’’ (l'anglais à la Sorbonne) pour se consacrer aux cours qui lui plaisent vraiment, auxquels il assistait déjà à ses heures ‘‘perdues’’ : langues et littératures celtiques avec Bachellerie, linguistique avec Martinet. Ce dernier lui parlant de la création d’un certificat d’ethnologie à partir de l’année 1961 donné par Leroi-Gourhan au Musée de l’Homme, le voilà qui s’y inscrit. Il obtient le diplôme trois ans plus tard.

En 1962, encouragé par Georges Henri Rivière, directeur du Musée national des arts et traditions populaires (MNATP) à Paris, il effectue un stage au département d’ethnomusicologie que dirige Claudie Marcel-Dubois, dont il suit par ailleurs le séminaire à l’EPHE.

Au MNATP, il retrouve Jean-Michel Guilcher qu’il connaît depuis leur rencontre à un stage organisé par Ar Falz à l’été 1957. Ce dernier est affecté au département de littérature orale. Donatien envisage de faire sous sa direction une thèse consacrée aux collectes de Le Diberder.

En 1964, Leroi-Gourhan lui propose d’intégrer l’équipe de chercheurs de Plozévet (Françoise et Donatien Laurent y reviennent lors d'un entretien avec Jean-François Simon : "Le hasard et la nécessité" dans l'ouvrage En France rurale : Les enquêtes interdisciplinaires depuis les années 1960 paru en 2010). Donatien Laurent profite de l’occasion pour se rendre, à quelques 80 kilomètres de là, au manoir de Keransquer à Quimperlé, à la rencontre du général Pierre de La Villemarqué, arrière-petit-fils de l’auteur, encensé puis décrié, du Barzaz Breiz. Le général lui donne accès aux carnets de collecte originaux de son aïeul en l’existence desquels plus personne ne croyait. Leur analyse fera finalement l’objet de la thèse de Donatien Laurent soutenue en 1974 et publiée en 1989. Elle permettra, entre autres, de prouver la véracité du travail de collecte de Théodore Hersart de la Villemarqué.

En 1966, il entre comme stagiaire au CNRS et intègre le département de littérature orale que dirige Marie-Louise Tenèze. Il publie un premier article majeur dans la revue Arts et traditions populaires (1967) dans lequel il met en évidence la force de la tradition orale. Il analyse une gwerz qui raconte la mort tragique de Louis Le Ravallec survenue en 1732. La comparaison entre les différentes versions de ce chant, l’enquête de terrain, la recherche dans les registres paroissiaux et l’examen des minutes du procès intenté alors aux assassins finalement relâchés dévoilent une enquête bâclée. Donatien Laurent montre ainsi que plus de deux siècles après, la tradition populaire a conservé intacts les faits auxquels la justice n’avait pas voulu prêter attention.

En 1971, il se penche sur la Gwerz de Skolan dans la revue Ethnologie française. Il démontre comment un poème gallois copié dans un manuscrit au XIIIe siècle et oublié depuis a survécu jusqu’à nos jours en Bretagne grâce à la transmission orale.

Il se passionne aussi pour les mécanismes de mémorisation dans le contexte de la tradition orale suite à sa rencontre, en 1966, avec Jean-Louis Rolland (1904-1985) qui n’avait pas conté depuis 1938 et qui, après presque trois décennies, n’avait pas oublié un mot des récits qu’il racontait jadis à l’occasion des veillées. Vingt ans plus tard, Donatien Laurent lui consacre un article dans le numéro 1 de la revue Ar Men, revue à la naissance de laquelle il a contribué.

En 1969, Yves Le Gallo crée le Centre de recherche bretonne et celtique au sein de l’université de Bretagne occidentale. Donatien Laurent quitte le Musée national des arts et traditions populaires pour intégrer le CRBC. Dès lors, en plus des recherches qu’il poursuit sur la littérature orale, il participe, avec Jean-Michel Guilcher, à l’enseignement de l’ethnologie de la France à l’UBO dans le contexte de ce qui est alors une antenne de l’EHESS. Des chercheurs tels que Nicole Belmont (spécialiste du folklore) ou Marie-Louise Tenèze (littérature orale) assurent avec Jean-Michel Guilcher et Donatien Laurent cet enseignement qui permettra de former la génération suivante à ce qu’il est convenu de qualifier d’ethnologie du proche.

Donatien Laurent est aussi connu pour ses recherches sur la grande troménie de Locronan. Celles-ci mettent en évidence la permanence de croyances très anciennes associées au calendrier celtique que les chrétiens ont intégrées à leur propre culte à travers la figure de saint Ronan auquel ce pardon est dédié. L’analyse a montré aussi que les Celtes avaient eux-mêmes opéré un même phénomène de syncrétisme à partir de croyances de l’époque mégalithique. Pour analyser ces rites immémoriaux, Donatien Laurent s’est rapproché des archéologues des périodes protohistoriques dans le milieu desquels il a noué de nombreux partenariats de recherche.

En 1987, il prend la suite d'Yves Le Gallo à la direction du CRBC, qu’il assure 12 années de suite. Parti à la retraite en 2001, Donatien Laurent continuera encore quelque temps cette vie professionnelle diversifiée qui fait de lui un chercheur essentiel dans le domaine de l’anthropologie de la Bretagne et du monde celtique.

Biographie par Marie-Barbara Le Gonidec.

"La Gwerz de Louis Le Ravallec", Arts et traditions populaires, vol. 15, n° 1, 1967, p. 19-79.

"La Gwerz de Skolan et la légende de Merlin", Ethnologie française, vol. 1, n° 3/4, 1971, p. 19-54.

"Brigitte, accoucheuse de la Vierge. Présentation d'un dossier", Le Monde alpin et rhodanien. Revue régionale d'ethnologie, n°1-4/1982, numéro thématique, Croyances, récits & pratiques de tradition. Mélanges d'ethnologie, d'Histoire et de Linguistique en hommage à Charles Joisten (1936-1981), p. 73-79.

"Le pot de la gogue", Le Monde alpin et rhodanien. Revue régionale d'ethnologie, n°1-4/1992, Êtres fantastiques dans les Alpes. Recueil d'études et de documents en mémoire de Charles Joisten (1936-1981), p. 209-214.

"L’oral comme objet de recherche en ethnologie", Bulletin de l'AFAS, Les phonothèques entre recherche et culture, L'oral et la recherche en sciences humaines et sociales, n° 28-29, 1992, p. 1-8.

Avec Fañch Postic, Jean-François Simon et Jean-Yves Veillard, "Reconnaissance d'une culture régionale : la Bretagne depuis la Révolution", Ethnologie française, 2003/3, vol. 33, p. 381-389.

Avec Éva Guillorel, "Chanson politique et histoire : le combat de Saint-Cast et les Anglais sur les côtes de Bretagne au XVIIIe siècle", Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 114-4 | 2007, p. 167-184.

"Le rôle des marges linguistiques dans la transmission des chansons de tradition orale – Quelques remarques sur les versions du « Roi Renaud » en Bretagne", Port Acadie, n° 13-14-15, printemps–automne 2008, printemps 2009, p. 447-455.

Robert Bouthillier et Éva Guillorel, "Donatien Laurent. Parcours d’un ethnologue en Bretagne", Brest, Emgleo Breiz, 2012, 326 p. 1 CD, Rabaska, volume 11, 2013, p. 227–230.

Avec Michel Nassiet, "Potred Plouiaou(1490) et la question des chants de révolte en langue bretonne", Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 123-2 | 2016, p. 27-54.

Bibliographie complète établie par Armel Morgant à retrouver ici.

Valorisation scientifique du fonds Théodore Hersart de La Villemarqué - Les trois carnets d'enquête

Les présentation, transcription et traduction de ces trois carnets réalisées par Donatien Laurent sont accessibles sur le site du CRBC depuis 2018 (voir la présentation scientifique du carnet n° 1, du carnet n° 2 et du carnet n° 3).

Ces carnets de notes de 15-20 cm sur 10-12 cm ont appartenu à Théodore Hersart de La Villemarqué qui, des années 1830 aux années 1860 environ, y a noté des chants en langue bretonne et pris des notes de diverses natures liées, plus ou moins directement, à ses recherches sur ces chants. C’est essentiellement sur ces carnets d’enquête que s’est appuyé l’auteur pour élaborer son célèbre Barzaz-Breiz (1839-1845-1867). À la mort de l’auteur, la famille La Villemarqué les a conservés pendant plusieurs décennies, les déplaçant seulement dans l’ancien manoir de Keransquer durant l’occupation du nouveau manoir par les Allemands pendant la Seconde guerre mondiale. Ce n’est qu’en 1963-1964 que la famille La Villemarqué accepte d’ouvrir ses archives à Donatien Laurent, que les carnets y sont trouvés et que cet ethnologue est autorisé à les emprunter pour rédiger une thèse sur le premier de ces carnets. Vingt-cinq ans plus tard, lors de la création du Centre de recherche et de documentation sur la littérature orale (antenne du CRBC) au domaine départemental de Kernault à Mellac, une première vague de copie puis de numérisation des carnets et des archives est réalisée par Fañch Postic, ingénieur d’études CNRS responsable du centre. Cette copie numérique du CRBC est aujourd’hui accessible sur la bibliothèque numérique du CRBC. Restés jusqu’alors propriété de la famille, les carnets de La Villemarqué font partie du fonds d’archives acquis en 2018 par le Conseil départemental du Finistère et ils sont désormais conservés aux Archives départementales du Finistère sous la cote ADF 263J.

Fañch Postic et Nelly Blanchard.

Un texte de Fañch Postic consacré à Donatien Laurent et le Barzaz-Breiz à retrouver ici.

- Toutes les publications de Donatien Laurent accessibles à la bibliothèque Yves-Le Gallo du CRBC ;

- Les archives écrites de Donatien Laurent déposées au CRBC ;

- Quelques enregistrements réalisés lors d'enquêtes de terrain, accessibles sur la base Dastumedia (Dastum) : Catherine Guern (Plouyé, 1962, « Gwerz Stolvennig ») ; les soeurs Goadec (Spézet, 1962, « Gousperoù ar raned »), Gaïd Porsmoguer (Pont-Croix, 1963, « Gwerz Sant Maturin ») ; Joseph-Marie Puillandre (Langonnet, 1965) ; Maryvonne Bacon et Marie Harnay (Berné, 1965, « Bosenn Elian ») ; ainsi que deux enregistrement dans lesquels Donatien Laurent interprète la chanson « De grand matin me suis levé » et « E ker Vontroulez pe lec'h all, e oa eur wech eur chakal fall... » dans les années 1960.

- Archives audiovisuelles accessibles sur la base documentaire de la Cinémathèque de Bretagne ;

- « Parution de la thèse de Donatien Laurent », Journal télévisé du 20 avril 1989 (FR3), accessible sur la fresque Ina L'Ouest en mémoire ;

- Autoportrait de Donatien, publié dans Portraits de Bretagne, de Didier Olivré (Apogée, 1994, p. 204-206) ;

- Entretien de Djemel Mokaddem avec Donatien Laurent à l'occasion de la remise du collier de l'Hermine en 2010 ;

- Qui a tué Louis Le Ravallec ?, un long métrage documentaire de Philippe Guilloux (2013).

Cet hommage a été rendu possible grâce au soutien et à la collaboration de Laurent Bigot, Nelly Blanchard et Fañch Postic, Fañch Broudic, la Cinémathèque de Bretagne, Gaëtan Crespel, Gwenn Drapier & Vincent Morel (Dastum), l'équipe de numérisation et de mise en ligne du CRBC, Philippe Guilloux, l'Ina, Marie-Barbara Le Gonidec, Djemel Mokaddem et l'Institut culturel de Bretagne, Armel Morgant, Philippe-Etienne Raviart, Marie Salomon-Le Moign, Chantal Simon-Guillou et Didier Olivré.

Les portraits en noir et blanc, en accroche et dans le corps de l'hommage, sont de Didier Olivré.