ABSTRACTS

La construction de l’identité dans les sociétés postcoloniales, cas d’étude de Wole soyinka et de Chinua Achebe

Kossi Gerard Adzalo, elikplimadzalo@gmail.com Université Côte d'Azur

La colonisation a laissé plusieurs traces au sein de plusieurs sociétés dominées dont l’une est l’effacement de l’identité de ces dites sociétés. L’une des actions menées par les auteurs pour restaurer et reposséder leurs identités est la production littéraire avec un mélange de langues issues de la colonisation et de leurs langues locales. Ce que confirme Bassnett par « Code-switching, for example, may be used to reveal to the listener the regional identity of the speaker, thus enabling the speaker to establish kinship if the listener belongs to the same region. » (S. Basnett, 1999 : 61)

Plusieurs études montrent l’affirmation d’identité des cultures et langues minorées par l’utilisation des expressions culturelles comme « eneke-nti-oba », « ekwe », « uli » ou de « Yam, the king of crops, was a very exacting king » (C. Achebe, 1994 : 23, 26, 31, 15), qui sont des mentions des référents culturels Yorouba par Achebe. Wole Soyinka le fait par l’utilisation du pidgin « na only piss you wan' piss, lagoon dey for backyard. » (W. Soyinka, 1965 : 76). Parfois, la traduction de ses différents passages est erronée par la trahison des sens des mots donnés dans la version cible. Le style constitue une affirmation de l’identité propre des auteurs qui ne figure pas dans les versions traduites. Tout ceci nous conduit à des interrogations comme : Comment construisent-ils l’identité des cultures minoritaires ? Comment construisent-ils leurs propres identités ? Y a-t-il une différence dans la construction d’identité que font Chinua et Soyinka dans leurs différentes œuvres ? Dans quelles mesures rendent-ils visibles leurs cultures, langues et littératures ?

Cette proposition de communication repose sur une analyse des œuvres littéraires et d’une revue de littérature sur le thème de la traductologie. Le corpus comprend les œuvres Things Fall Apart et de The Interpreters ainsi que leurs traductions. Il s’agira ainsi d’analyser comment ces auteurs postcoloniaux construisent une identité de la littérature africaine. Nous porterons un intérêt aux différents éléments qu’ils utilisent au sein de leurs œuvres pour leur donner une appartenance et les intégrer à la littérature postcoloniale.

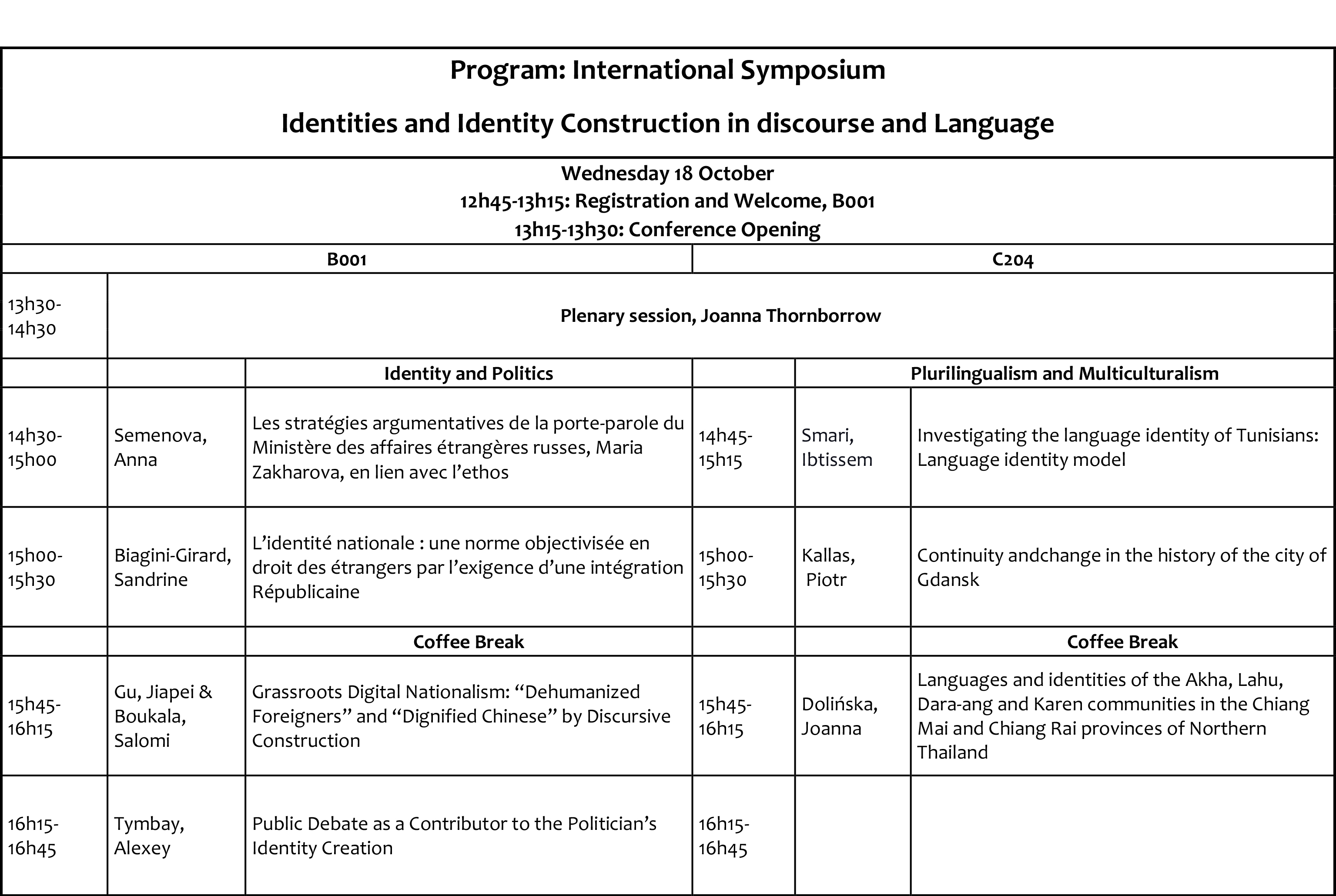

How Is the Discourse of Saudi Women's Empowerment Constructed in Media Coverage?

Eman Al Juhani, juhanie@rcyci.edu.sa Jubail Industrial College

Women's personal and political standing in the Kingdom can be renegotiated because of the contradictions built into Saudi Arabia's prohibitions on women. The Kingdom attempted to portray itself as a less conservative state to a foreign audience while also maintaining strict orthodox views on issues like women and religion to the domestic audience. Both domestic and transnational media networks owned and managed by Saudi citizens have played a significant role in trying to present a favorable image of the Kingdom (James, 2006). It did this by adopting a liberal transnational media strategy without making equivalent changes to its domestic coverage to undermine radical ideas from the outside.

The Saudi media provide a window into this process of renegotiation, not because there is a direct relationship between women's visibility in the media and their status in other spheres of public life, but rather because an examination of media institutions can reveal the contingent and historically precise nature of women's legal and social limitations. The media often covers the subject of discrimination and liberation as an expression of the endeavor to re-actualize the identity of Arab women, and we can see its development through time. In terms of Arab society's social reality, women are seen as beings who may start to realize themselves. With the changes they face in workplace and universities, Saudi women are trying to prove it true that their role has developed significantly. In this study, a corpus of articles from Saudi journals from 2018 to 2021 was gathered and analyzed. The discourse around Saudi women’s empowerment is examined using corpus-based critical discourse analysis in an attempt to reconstruct the identity of the Saudi woman and her visibility during this progressing era. The study simply answered this question: do they mean what they say, or do they say what they mean?

Le technolecte des agriculteurs algériens, une stratégie de transition d'une identité culturelle à une identité professionnelle : le cas de la ville de Mascara, de Sidi Belabes et de Tlemcen en Algérie.

Benatta Fatima Zohra, fatimaz06@yahoo.fr Université de Mustapha Stambouli

L’identité d’une personne se construit à partir de sa différence par rapport à l’autre en admettant cette différence comme étant une réalité sociale. Selon le dictionnaire de l’analyse du discours, l’identité personnelle est le caractère d’un individu dont on dirait qu’il est le même aux différents moments de son existence. Dans tous les cas, elle résulte des conditions de production qui contraignent le sujet et des stratégies que celui-ci met en œuvre de façon plus ou moins consciente dans toute situation de communication. Elle représente « une quête de soi » qui se construit sur un principe d’altérité.

En fait, à travers les différents moments de la vie on se construit une identité socioculturelle et une identité professionnelle. La première est issue des principes fondateurs du groupe social à savoir les coutumes, les traditions, la langue, la religion, etc. La deuxième est issue d’une formation académique ou quotidienne. Quand on parle d’une formation quotidienne, on fait référence à l’expérience. L’identité professionnelle, dans ce cas, est construite avec l’expérience quotidienne en exerçant un métier particulier, comme celui des artisans, des agriculteurs, des menuisiers, etc. Elle est efficace sur le terrain mais insuffisante dans les différentes situations de communication, qu’on est face à des professionnels du domaine qui ont suivi une formation académique en langue étrangère.

Dans ce travail, nous nous intéressons à une situation de communication particulière qui met face à face les professionnels du domaine des pièces de rechange des engins agricoles (des ingénieurs en mécanique ou autres spécialités) ; qui ont eu une formation universitaire en français langue de spécialité, et les agriculteurs qui ne maitrisent pas la langue française pour prononcer ou nommer correctement les pièces de rechange dont ils ont besoin pour leur engin agricole. Le langage qu’ils utilisent est un technolecte totalement diffèrent d’une langue de spécialité. Elle est composée de plusieurs types de variations linguistiques empruntées au français, à l’arabe dialectal, et à l’arabe classique. Dans ce travail de recherche, nous allons tenter de démontrer l’importance du technolecte des agriculteurs pour la construction de l’identité professionnelle. En fait, nous allons répondre aux questions suivantes : le technolecte serait-il une stratégie de transition d’une identité culturelle à une identité professionnelle ? Quelles sont les caractéristiques linguistiques qui démontrent cette transition ?

Pour répondre à ces questions, sur le plan théorique, nous allons nous référer aux différentes théories sur la notion d’identité. Sur le plan pratique, nous allons mener une enquête sur le terrain, pour collecter les données possibles sur le technolecte des agriculteurs et les conditions de sa production. Pour cela, nous allons faire appel à des informateurs experts dans le domaine des pièces de rechange des engins agricoles.

L’identité nationale : une norme objectivisée en droit des étrangers par l’exigence d’une intégration Républicaine

Sandrine Biagini-Girard, biaginigir@univ-brest.fr Université de Bretagne Occidentale

L’intégration Républicaine est une notion juridique incorporée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ou « CESEDA »). Elle est colorée « d’une forte charge politique » alors qu’elle était présentée comme n’étant initialement que l’un des éléments objectifs nécessaires à l’acquisition d’un titre de séjour. La détermination exacte de la nature de l’intégration républicaine pose des difficultés. Des interrogations peuvent être soulevées sur le fait de savoir si cette notion est conforme à la tradition de l’identité française ou si elle est révélatrice d’une acculturation forcée, planifiée, qui tendrait à « objectiviser » un nationalisme exacerbé.

En effet, comme les éléments constitutifs de l’intégration Républicaine sont semblables à ceux de l’identité nationale (question éducative, langue, laïcité, archétype social), la volonté politique apparaîtrait comme exigeant qu’un étranger soit comparé à un « français », non pas en tant que citoyen mais en tant que membre d’une nation, celle de la France. Or, il existe principalement deux conceptions pour définir une nation qui sont toutes deux teintées d’une « importante charge idéaliste » qui n’a pas les mêmes conséquences selon qu’elle est envisagée selon les doctrines de Renan ou de Fichte : il s’agirait ainsi soit d’un libre choix intellectuel, volontariste et subjectif de « vivre ensemble » (Ernest Renan) soit de l’expression du « Volksgeist », l’« âme du peuple » permettant de marquer l’appartenance d’individus à une même culture sur la base de critères « objectivistes » (Fichte).

La tradition juridique et culturelle française était d’accepter l’étranger avec ses propres référentiels culturels (parfois avec sa famille, même polygame) sous la réserve des atteintes à l’ordre public, et de le régulariser administrativement si nécessaire, même postérieurement, à son arrivée en France au titre du droit au séjour.

Désormais, cette volonté de partager la vie avec le peuple français et donc de « vivre ensemble » n’est plus suffisante aux yeux du Parlement : il est en effet nécessaire, dans certaines hypothèses, de constater des traits communs objectifs d’identification, voire de contractualisation pour que l’étranger soit autorisé à séjourner sur le territoire.

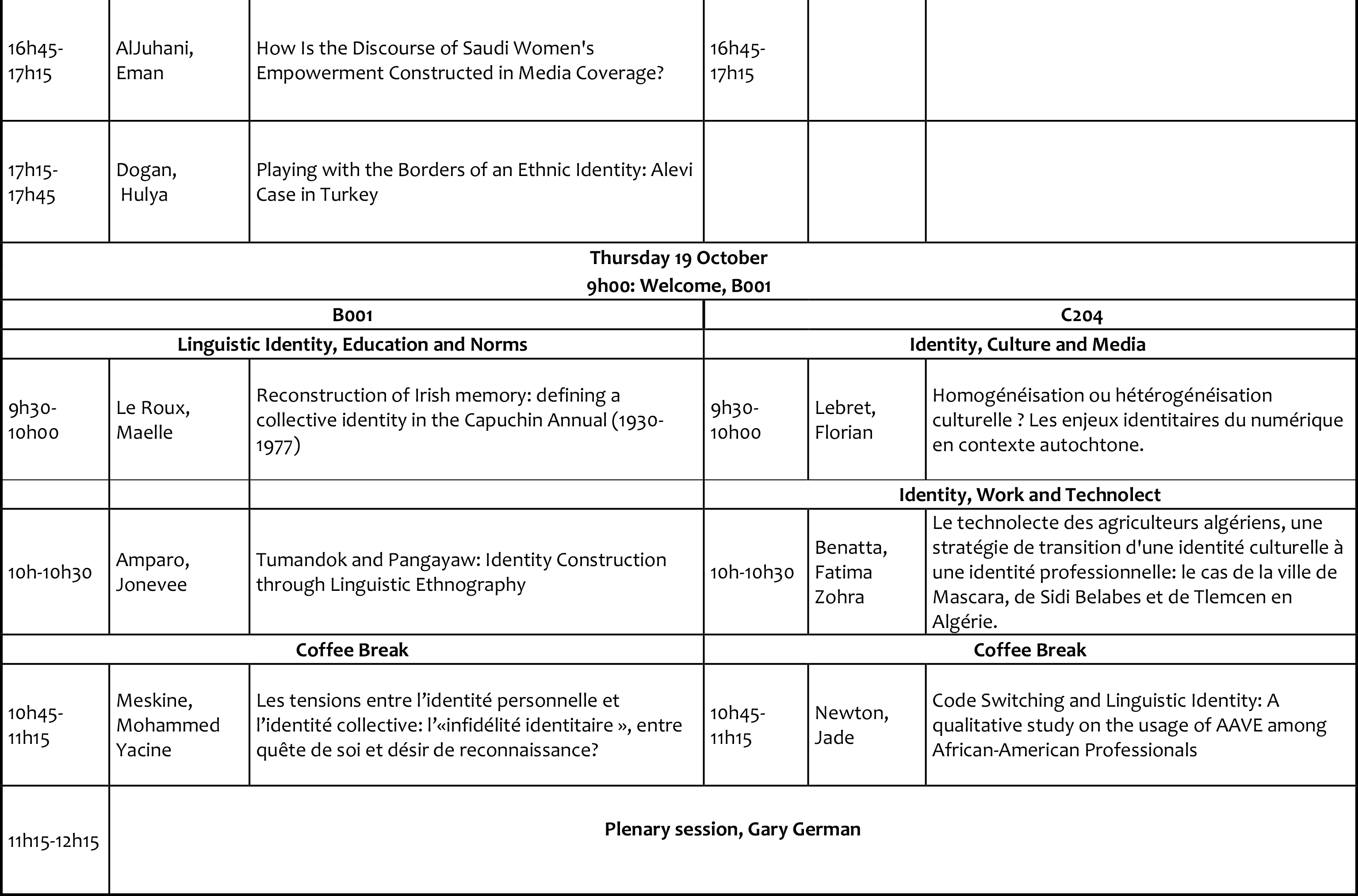

„Ni euskaldunbeti naiz!“ - Analyzing Agency in semi-narrative Interviews with New Speakers of Basque

Karolin Breda, Breda@europa-uni.de European University Viadrina

New speakers of minority languages are usually described as speakers who have learned the language by other means than family transmission (Murchadha et al. 2018). In the past three decades, there has been increasing research interest in these non-traditional profiles, their practices and identities, also in the context of the Basque language (e.g. Ortega et al. 2015). While most studies are limited to content analysis of interviews, in my PhD thesis I aim to combine approaches from linguistic ethnography, interactional sociolinguistics and conversation analysis, examining how Basque speaker categories and identities are negotiated during semi-narrative interviews. Following McNamara (2019) and Pujolar (2022), among others, who argue for a subjectivity approach to multilingualism, I take a poststructuralist approach to identity as discursively conditioned (Foucault 1983, Butler 1990) and therefore look closely at the subject positions that are taken up in the course of the interviews. This paper seeks to explore how and by which linguistic means these speakers achieve agency (Ahearn 2001) for themselves and how, despite the poststructuralist argument that there is no individual agency, small instances and „slippages“(McNamara 2019: 162) in the interview data allow for reinterpretations and resistance against dominant discourses, thus offering posibilities for social transformation.

A Part of The Whole: Components of Individual and Collective Victimization Narrations in Men Going Their Own Way

Sid Campé, sid.campe@uha.fr Université de Haute-Alsace

Men Going Their Own Way is an antifeminist discourse community operating withing the broader context of the “Manosphere”, a loose agglomeration of websites, blogs, and forums. Existing since the early days of Web 2.0, MGTOW and its members have developed complex pseudoscientific ideas expressed through unified terminology that vehiculate a biologically essentialist, evolutionary psychology point-of-view that emphasizes the primacy of men over women. This terminology fulfills a dual in/out group function, serving both as a marker of membership (in) and a method of marking enemies (out). This, in turn, contributes to the development of a victimization narrative, built on a sentiment that sociologist Michael Kimmel calls aggrieved masculinity (2013).

This victimization narrative is especially prevalent in a common, cross-platform post format, the member introduction. Serving as the first contact between a prospective member and the wider community, the member introduction has rigid formatting expectations that encourages prospective members to share personal, traumatic experiences with women, portraying themselves as victims. This victim framing, validated by other members, contributes to the creation of a community-wide lens of systemic discrimination of men by women at all levels of society based upon aggrieved masculinity. This lens sublimates individual identity into a collective victim identity, deftly incorporating a new facet of masculinity in a process of hybrid masculinity (Ging, 2017).

This paper draws on a corpus of 1,152-member introductions over a period of 10 years on the site GYOW.com, one of the longest-running MGTOW-affiliated sites, to illustrate common framing tactics, use of terminology, and member communication dynamics that allow for simultaneous individual- and group-identity construction.

Défendre sa thèse, défendre la Bretagne ? Joseph Loth linguiste dans les Annales de Bretagne (1886-1934)

Elisabeth Chatel, elisabeth.chatel@univ-brest.fr Université de Bretagne Occidentale

Joseph Loth est né dans une famille bretonnante à Guéméné-sur-Scorff en 1847. Il fit l’essentiel de sa longue carrière universitaire comme professeur de Celtique à la Faculté des lettres de Rennes, jusqu’à sa nomination à la chaire de Celtique au Collège de France en 1910. Sa thèse de doctorat publiée en 1883, L’émigration bretonne en Armorique du Ve au VIIe siècle de notre ère lui a non seulement ouvert les portes de l’Université, grâce sa réception dans les milieux scientifiques mais aussi celle des milieux militants bretons qui en ont fait un argument identitaire. D’où vient cette diversité des réceptions ?

En 1886, c’est sous la direction de Loth, déjà doyen, que l’université de Rennes publie le premier numéro des Annales de Bretagne. Il s’agit là de la première revue universitaire française dédiée aux études bretonnes en France. Si son directeur, linguiste et historien publie déjà amplement sur les langues et littératures celtiques dans la Revue Celtique, son projet est de réserver ses considérations bretonnes aux Annales, et peut-être de court-circuiter ainsi les monarchistes de la Revue de Bretagne et de Vendée, qui avaient jusqu’ici un certain monopole sur la Bretagne érudite. Quel a donc été le rôle de la création des Annales dans les réceptions de ses théories ?

Cette contribution propose à la fois d’aborder la place accordée à la linguistique dans cette première revue universitaire bretonne et d’analyser le discours porté par son directeur, historien et linguiste. Dans un premier temps je développerai les grandes lignes des théories linguistiques de Loth concernant le breton et ses origines, en m’appuyant sur sa thèse et ses différentes additions. Puis je mettrai à profit la base de données PRELIB portée par le CRBC, afin de proposer une analyse du contexte et des motivations de la création de la revue, une analyse quantitative de la fabrique de la revue au long cours et celle du développement d’un discours sur les origines du breton. L’objectif est de saisir les enjeux identitaires qui pourront nourrir les réceptions d’apparence contradictoires et de comprendre comment Loth a produit un discours permettant notamment de mettre la linguistique au service d’un récit national breton.

Playing with the Borders of an Ethnic Identity: Alevi Case in Turkey

Hulya Dogan, hulyadogan@hotmail.com

HCTI

There are different approaches to whether ethnicity is a primary and constitutive concept (like we have this concept because they exist), whether it is constructed or instrumental. But as researchers we still need these categories to frame our works to understand the society, because of “being still far away from a world society” Fredrik Barth emphasizes according to his interactionist approach; ethnic identity is constructed somewhere between “how they define themselves” and “how they are defined”. As a category that refers to the meanings attributed to the boundaries and intersection sets of definitions; ethnicity has always been dynamic. It may change over time and generations or can be divided by force or may combine with another one by particular events. But this occurrence always takes place within the relations and struggles of power. Identifying itself requires entering a power relationship area where the parties are often not equal to each other.

Alevism as an ethnoreligious category which differs itself as a secular sect of Islam in Turkey exemplifies that an ethnic identity can be defined differently in different times by the power of state, by other ethnic groups and by themselves, depending on the circumstances and the distribution of sources and power.

This study will attempt to summarize the identification efforts realized by the discourse of the state over time, in relation to the regulation of resources and the regime. 15th century of Ottoman Empire, establishment of Turkish Republic, 70s and Gezi Park events (2013) are chosen as the turning points of defining an ethnoreligious identity. All these processes are also times accompanied by massacres and injustices against Alevis. And the study also contains some of the strategies of Alevis for resisting against the state discourse and for recognition of themselves. It usually realized by playing with the boundaries by expanding or narrowing them.

Languages and identities of the Akha, Lahu, Dara-ang and Karen communities in the

Chiang Mai and Chiang Rai provinces of Northern Thailand

Joanna Dolińska, j.dolinska@al.uw.edu.pl University of Warsaw

The region of Southeast Asia is not only famous for its rich linguistic landscape, but also because of its high level of biodiversity. In fact, both linguistic and biological diversity is slowly becoming endangered in this area due to the processes of globalization, industrialization and intensive tourism. The available data suggest that the simultaneous disappearance of linguistic and biological diversity is not coincidental and this paper will present some of the modern arguments supporting this assumption. There are currently nine “officially recognized” language minorities in Northern Thailand. In fact, some of the numerous multilingual communities have been inhabiting NorthernThailand for many centuries, while others settled down in the northern hills of Thailand only recently as refugees fleeing the conflicts of neighbouring Myanmar. While the reasons for entering the boarders of Thailand might have been different for each language community, the interesting fact is that so many language communities decided to inhabit exactly the hilly, biodiverse part of Thailand. The primary goal of this paper is to present the sociolinguistic research findings concerning the Akha, Lahu, Dara- ang and Karen communities inhabiting Chiang Mai and Chiang Rai provinces in Northern Thailand. Furthermore, in the focus of this presentation stands the state discourse concerning the identity of these language communities and their relation with their natural environment. Furthermore, in this paper I will discuss the derogatory term “Hilltribe people”, which nowadays has been replaced with “Highland communities” or “Highlanders”. The presented analysis originates from the field work research carried out in March and April 2023 in multilingual villages within the pilot project “Interdependence of multilingualism and biodiversity in the Chiang Mai and Satun provinces in Thailand”, as well as from interviews carried out with Thai sociologists, anthropologists and art experts. This paper will tackle the question of the identity of the above-mentioned language communities in the Thai society, as well as their own perception and their relation with their ecological environment. The data acquired during the field work and from the open-access databases will be analyzed with the help of qualitative and quantitative research methodologies, including the tools of big data analysis.

Mettre l’accent sur la légitimité : constructions identitaires dans et par les langues

chez des enseignant·e·s de FLE/S et d’anglais

Myriam Dupouy / Adam Wilson Myriam.Dupouy@univ-lemans.fr/adam.wilson@univ-lorraine.fr

Le Mans Université / Université de Lorraine

La construction identitaire s’élabore par et dans nos pratiques langagières. En s’appropriant une langue additionnelle, l’on se confronte à l’apprentissage d’un nouveau système linguistique, à des éléments culturels mais aussi à des enjeux identitaires. L’accent, en tant que marqueur sociolinguistique fortement ancré dans les processus auto et héréroidentitaires, est un élément particulièrement saillant de ces enjeux (Dupouy 2018). L’apprenant·e se trouve dans un entre-deux perpétuel entre adhésion (ou fantasme) des variétés de références – quête d’homogénéité – et la présence, voire la revendication, de manifestations d’individualité dans sa manière de « prononcer ».

Cette communication vise à explorer cet entre-deux, cette tension chez des personnes identifiées comme « expertes » de la langue, à savoir des enseignant·e·s de langues (anglais / FLE/S1). Prenant appui sur un corpus d’entretiens, nous interrogeons la place de l’accent – compris comme objet sociolinguistique protéiforme, dans la construction de l’identité professionnelle d’enseignant·e·s de FLE/S et d’anglais à l’Université et nous posons la problématique suivante : quelle place occupe l’accent dans la construction fluctuante et dynamique de l’identité professionnelle de l’enseignant·e de langue ?

La première partie de l’analyse explore des discours épilinguistiques (Canut 2001) présents dans les entretiens et identifie des idéologies linguistiques (voir Boudreau 2021) en jeu dans la définition d’un « bon » accent en anglais ou en français. Nous nous intéressons particulièrement aux enjeux identitaires liés à un accent catégorisé, par soi-même ou par autrui, comme « étranger » ou, au contraire, comme « natif » ou « quasi-natif » (invitant alors une question supplémentaire : de quelle variété « native » parle-t-on ?).

Ces éléments nous permettent de montrer en quoi avoir un « bon » accent constitue une source de reconnaissance symbolique chez les enseignant·e·s, leur permettant d’affirmer une certaine identité et légitimité en tant qu’enseignant·e et locuteurice francophone/anglophone. En conclusion, nous portons un regard critique sur nos analyses et proposons une posture qui permet de concevoir l’accent non pas en tant que « problème » (Dupouy 2021), mais comme une « empreinte fluctuante » dans des processus de construction d’identités professionnelles (et) plurilingues, voire pluriphones (Candea & Gasquet-Cyrus 2023).

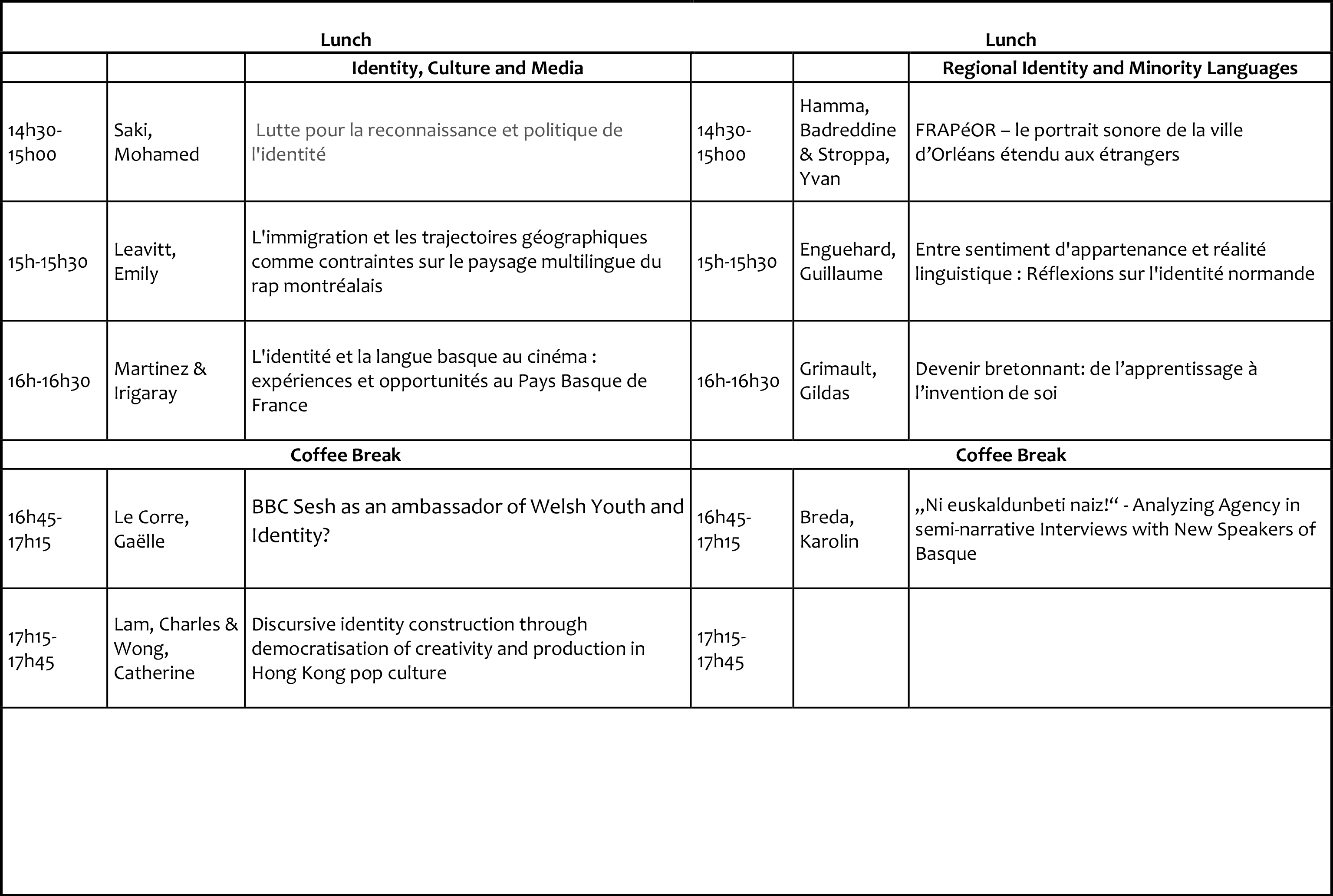

Entre sentiment d'appartenance et réalité linguistique : Réflexions sur l'identité normande

Guillaume Enguehard, g.enguehard@gmail.com Université d'Orléans

On reproche parfois à la notion de groupe ethno-linguistique d'essentialiser la relation entre langue et identité, négligeant ainsi les nombreuses manifestations d'hybridation culturelle récentes ou anciennes. Cette étude se penche sur le cas de Normandie pour questionner la pertinence du lien entre langue et identité en contexte d'hybridation culturelle ancienne.

Les Normands revendiquent généralement une appartenance à la sphère culturelle scandinave (Rouffia 2020), bien que les langues traditionnellement parlées en Normandie, le français et le normand, soient issues du latin. On peut s'interroger si ce constat est ressenti comme une hybridation culturelle assumée ou comme une contradiction entre le sentiment d'appartenance et la réalité linguistique de la région.

L'étude met en évidence le fait que, bien qu'ayant déjà une fonction post-vernaculaire (Shandler 2005) qui la différencie du français, la langue normande partage sa fonction de marqueur identitaire avec les langues scandinaves ancienne ou modernes. Les différentes langues utilisées pour afficher une identité normande sont généralement décrites en mettant en avant des aspects spécifiques, parfois exagérés ou anachroniques, tels que l'influence du scandinave sur le normand ou la relation historique entre les langues scandinaves et la Normandie.

Il ressort de cette analyse qu'aucune de ces langues ne semble être considérée comme un marqueur identitaire complètement satisfaisant. Elles semblent plutôt jalonner un idéal linguistique dont elles définissent les contours par la mise en valeur des propriétés suivantes :

1) d'origine scandinave, 2) propre à la Normandie et 3) en lien avec l'onomastique régionale. L'étude souligne ainsi l'existence de ce que l'on pourrait appeler une langue fantôme, un idéal linguistique en lien avec l'identité normande, dépourvu de propriétés intrinsèques et auquel les Normands se réfèrent par le biais de langues tierces. Cet idéal linguistique se concrétise chez Adigard des Gautries (1954), lequel forge un adjectif (« normannique ») servant à qualifier les éléments linguistiques épars relevant spécifiquement des trois propriétés sus-mentionnées.

Cette recherche souligne donc la légitimité, au moins dans un contexte européen, de la notion de groupe ethno-linguistique en montrant que, même dans un cas d'hybridation culturelle ancienne tel que celui de la Normandie, il existe une cohérence entre le sentiment d'appartenance et l'idéal linguistique auquel on se réfère, même indirectement.

Devenir bretonnant : de l’apprentissage à l’invention de soi

Gildas Grimault, gildas.grimault@univ-rennes2.fr Université Rennes 2

Chaque année, des milliers d’adultes entreprennent l’apprentissage du breton (OPAB, 2021). Une partie d’entre eux le réalise à travers des formations professionnelles sur plusieurs mois. Ces adultes en formation constituent le cœur de ma recherche dont l’objet est de comprendre comment on devient bretonnant après avoir suivi une formation. Pour mener à bien cette entreprise, j’ai réalisé des entretiens semi-directifs auprès de dix-huit adultes engagés en formation de breton.

L’apprentissage d’une langue pourrait se résumer à l’acquisition de compétences linguistiques comme celles mentionnées dans le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. Sauf que la connaissance d’une langue n’est pas qu’un arsenal technique, elle est aussi reliée à une identité (Le Coadic, 2013). Si on conçoit l’identité comme un processus réflexif (Kaufmann, 2004), on peut penser que devenir bretonnant s’accompagne d’une reconstruction identitaire (Pentecouteau, 2002). En s’appuyant sur cette idée, nous tenterons de démontrer comment se construire bretonnant est le fruit d’une double dynamique (Dubar, 1992).

La première relève d’une transaction externe entre soi et l’institution (Dubar, 1991), confirmant que toute identité est intersubjective et se construit dans le rapport à l’autre. A partir de nos entretiens, nous mettrons en évidence comment les locuteurs du breton constituent un groupe social hétérogène mais néanmoins organisé autour de codes sociaux et de normes linguistiques communs. Dans la filiation des travaux de Becker (1963) et Goffman (1961), nous tenterons de montrer que devenir bretonnant est un apprentissage jalonné d’étapes propres à ce groupe social.

L’autre dynamique de construction identitaire s’organise autour d’une transaction interne. C’est à partir de ses identifications précédentes que l’individu remodèle sa nouvelle identité. Il ne fait pas que se soumettre aux codes et aux normes sociales, il s’invente bretonnant à partir de dispositions incorporées (Lahire, 2012). Les entretiens réalisés auprès des stagiaires en formation de breton nous montreront que la manière dont ils se définissent bretonnant est assise sur leur désir singulier d’apprendre la langue.

L’objet de cette communication est de montrer comment devenir bretonnant ne résulte pas du seul apprentissage d’une langue mais toujours d’une invention singulière encadrée par les normes du groupe de référence.

Grassroots Digital Nationalism: “Dehumanized Foreigners” and “Dignified Chinese” by Discursive Construction

Jiapei Gu/ Salomi Boukala jiapeigu@ln.hk

Lingnan University / Panteion University of Social & Political Sciences

Recent years have seen a surge in Chinese nationalism. Emerging during the time of national crisis in the nineteenth century, Chinese nationalism has persisted over the years and now prevails in the digital space. Historically, nationalism, on the one hand, is a spontaneous bottom-up response to a series of foreign pressures and international events; while on the other, nationalism in China is also partially boosted by state-led nationalist education campaigns. Based on the Regulations on the PRC’s Administration of Permanent Residence of Foreigners released in early 2020, which led to an exceptional wave of xenophobic sentiments and backlashes online, we, using the web scraping tool Octoparse, automatically collected 2 posts and 5126 comments produced by Chinese participants on Weibo, the largest social media platform in China. Subsequently, this study examined the triggering and articulation of bottom- up nationalism in cyberspace deploying a synthesis of thematic analysis and discourse- historical approach. It argues that the discursive construction of an imagined binary between “inferior foreigner” and “superior Chinese” helps to argue against the possible implementation of the regulation. As such, bottom-up nationalism, partially boosted by the State, reproduces itself and turns against the State when it fails to comply with its own nationalist rhetoric, exerting transformative power to the government’s decision on immigration policy. In addition, the foregrounded anti-Black sentiment in the discussion of foreigners reflects a (re)appreciation of the global hierarchy of race in China. Moreover, the discursive representations of a collective history, viz., victimization narrative and common ancestor narrative, constituted a drive for nationalism. Interestingly, while constructing a national sameness, ethnic minorities in China are excluded, reflecting a Han centrism in nationalist disguise. Overall, this study sheds light on the intersection of Chinese nationalism, anti-foreign sentiments (anti-Black racism in particular), global racial hierarchy, and domestic debates on ethnic minorities in the Chinese context. It also further evidences the powerful effect of the digital discourse produced by grassroots citizens in signifying Other identity, constructing an imagined Self community, and promoting their political appeals.

FRAPéOR – le portrait sonore de la ville d’Orléans étendu aux étrangers

Badreddine Hamma / Yvan Stroppa

badreddine.hamma@univ-orleans.fr/ yvan.stroppa1@univ-orleans.fr Université d'Orléans

Parmi les premiers objectifs du corpus oral orléanais, ESLO1 (Enquêtes Sociolinguistiques à Orléans), depuis sa conception il y a une cinquantaine d’année, il y avait la volonté, d’un côté, de dresser le « portrait sonore d’une ville » par ses habitants, de l’autre, de recueillir des enregistrements de francophones natifs pour l’enseignement du FLE en Angleterre. Le choix de la ville d’Orléans par l’équipe britannique à l’origine du projet reposait clairement sur une question d’identité sociolinguistique : on considérait que les locuteurs orléanais parlaient un français standard, non marqué, propice à l’enseignement en contextes exolingue. Ce projet a ensuite été repris dans les années 2008 par le LLL (Laboratoire Ligérien de Linguistique) sous le nom d’ESLO2. Et bien que les objectifs restent globalement inchangés par rapport à ceux des ESLO1, en particulier, vis-à-vis de l’idée d’un portrait sonore d’une ville et de l’exploitation en didactique (axe tout compte fait moins central au début du projet), nous assistons à une évolution au niveau de l’identité des locuteurs. En effet, le nouvel échantillonnage implique désormais des locuteurs rencontrés à Orléans, mais sans être vraiment d’Orléans : ce sont, par exemple, de simples passagers des régions limitrophes (Baude & Dugua 2011). Cela peut aussi concerner des individus dont la trajectoire fait qu’ils sont (ou ont été) orléanais, seulement une partie de leur existence – ce qui coïncide souvent avec la période où l’entretien a été fait. Force est de constater que les locuteurs non orléanais ou « partiellement orléanais » que l’on croise à Orléans ne se limitent pas, en réalité, aux Parisiens ou aux Tourangeaux, par exemple, qui y travaillent ou qui y font leurs études et s’étendent nécessairement à des locuteurs étrangers venant des quatre coins de la planète pour différentes raisons et qui font partie du paysage sociolinguistique de l’agglomération orléanaise. A côté de leurs langues d’origine, ces populations expatriées s’expriment aussi en français et le français qu’elles parlent est par définition tributaire de divers facteurs sociolinguistiques (niveau d’études, groupe linguistique, âge, ancienneté de la présence à Orléans et en France, CSP, trajectoire, etc.). Et c’est dans cette perspective que le corpus FRAPéOR a vu le jour (FRAnçais Parlé par des étrangers à ORléans), avec un début de collecte en 2016.

Actuellement, ce corpus est en phase de traitement sur les plateformes internes du LLL (AlimCorp et DeepCorp) avant sa mise en ligne. Ce module comprend des entretiens semi- guidés avec des étrangers vivant à Orléans abordant leur expérience en ville et leur trajectoire. FRAPéOR a ainsi vocation à contribuer à dresser un portrait plus fidèle de la ville d’Orléans, avec une focalisation sur une identité orléanaise élargie, dynamique et changeante. Nous verrons aussi comment ce nouveau module des ESLO constituera un observatoire pour les variations chez les allophones et renouera avec la dimension didactique initiale des ESLO.

2023: Looking backwards. Continuity and change in the history of the city of Gdańsk

Piotr Kallas, piotr.kallas@ug.edu.pl

University of Gdańsk

The present-day city of Gdańsk, located on the Baltic coast of Poland, was known in the past as Danzig, and was largely German-speaking. Its history, however, is much more complicated than that, overlapping with those of such neighbouring countries as Sweden or Russia, and with those of such ethnic groups as Central European Jews and Pomerania’s native Kashubians. Complex identities and often difficult historical decisions of the inhabitants of Dantiscum/Danzig/Gdańsk have become the subject matter of such authors as Schopenhauer and Grass in German as well as Huelle and Chwin in Polish in the realm of literature, and Loew, Davies and Śliwiński (to name a few) in the field of historical scholarship. The aim of the present paper is to try to trace the growth and development of local identity in the manner suggested by Edward Bellamy in the 1888 science-fiction novel whose title is paraphrased above.

Discursive identity construction through democratisation of creativity and production in Hong Kong pop culture

Charles Lam, / Catherine Wong charlestklam@gmail.com/catherinewong@hsu.edu.hk

University of Leeds / The Hang Seng University of Hong Kong/University of Sheffield

This paper examines how digital platforms give rise to a migration where the power to define and legitimise identity is redistributed, transitioned and democratised to active members in the digital space. Through pop culture artefacts in Hong Kong, notably in Cantonese, we argue that the rise of digital arts and artivism facilitated the democratisation of media and the subversion of traditional narratives. This process has thus provided individuals with novel cultural techniques and skills for identity negotiation.

We illustrate how this process of transition is natural through the framework by Bucholtz and Hall (2004, 2010), who argue for a constructivist approach to construe identity as an “emergent product”. Hong Kong has a long history and tradition of relying on pop culture artefacts to symbolise identity positions (Ma 1996). This study investigates two cases representative of this transition. First, the rise of Sunny Lam (over 206,000 YouTube subscribers) as a parody content creator is illustrative of the trend in 2010-20s of a strong tendency of subversion against traditional, conformist narratives. Digital platforms, like YouTube, democratise video, liberate the discourse power that allows individuals to challenge the mainstream narrative and promote progressive values. Second, successful independent channels (e.g. 100most, ArmChannel) both sold out stadium live shows, but lost their charm once they established their economic success (e.g. the owner of 100most was publicly listed in 2018). Third, pop music in Cantonese (“Cantopop”) witnessed the rise and mainstream-isation of independent groups. Indie singer-songwriters Chamaine Fong, Terence Lam and Serrini all gained commercial success, despite often expressing progressive ideas against conservative values and traditional aesthetics. The non-conformist nature underlies these cases, where the audience consciously avoids imposed identities and large platforms (大台 in Cantonese).

The implications of this research include how digitalisation facilitates a common ground for identity construction, promoting individual voices and subverting grand narratives. By examining these cases, we highlight how the digital space promulgates the power of subversion in the form of artivism that allows individuals to exercise their agency in their media consumption, creation and critique.

L'immigration et les trajectoires géographiques comme contraintes sur le paysage multilingue du rap montréalais

Emily Leavitt, Emily.Leavitt2@USherbrooke.ca Université Sherbrooke

La sociolinguistique du rap (Alim, Ibrahim et Pennycook, 2009 ; Williams, 2017 ; Ross et Rivers, 2018) et l'étude des paysages linguistiques (Landry et Bourhis, 1997 ; Gorter, 2006 ; Gaho, Kardana & Sari, 2022) sont deux nouveaux domaines qui peuvent être combinés pour examiner les communautés linguistiques touchées par la mondialisation, l'urbanisation et la modernisation. Les mouvements rap locaux constituent un espace translocal, la nation rap, où les artistes et les fans peuvent transcender les barrières précédemment imposées par la localisation physique.

Notre objectif est d'examiner le paysage linguistique de l'espace rap translocal auquel participent les artistes rap montréalais. Nous nous concentrons sur la variation quant au choix de langue (français, anglais, arabe, espagnol, italien, créole haïtien, etc.) dans la production de références à des lieux (indications géographiques, noms de rue, codes postaux, etc.). Nous examinons la production d'un sous-ensemble d'artistes montréalais (n=40) de différents statuts d'immigration générationnelle répartis entre quatre groupes patrimoniaux (haïtien, subsaharien, arabophone et québécois) à partir du méga corpus « RapKeb21 » (1,4 million de mots) de chansons rap québécoises (Leavitt, 2022). Nous visons à répondre aux questions concernant l'effet de la génération d'immigration, de l'origine géographique et d'autres facteurs sociaux.

Nous effectuerons une modélisation par régression linéaire multiple afin de déterminer quels facteurs sociaux agissent au-delà du niveau de signification statistique comme des contraintes sur le choix de la langue pour la référence aux lieux. Nous appliquerons également des méthodes non paramétriques d'arbres d'inférence conditionnelle et de forêts aléatoires conditionnelles pour dégager les interactions de haut niveau et les effets des facteurs corrélés en utilisant le codage R (R Core Team, 2022).

Les résultats de notre étude sur la référence au lieu nous permettront de discuter de l'impact sur les pratiques de construction identitaire de facteurs sociaux tels que les trajectoires d'immigration et l'origine géographique. La pertinence de cette recherche réside à la fois dans notre approche théorique novatrice et interdisciplinaire combinant deux disciplines émergentes et dans la mise en œuvre de méthodes d'analyse statistique sophistiquées.

Homogénéisation ou hétérogénéisation culturelle ? Les enjeux identitaires du numérique en contexte autochtone.

Florian Lebret, florian.lebret.1@ulaval.ca Université Laval

Un sujet récurrent des espaces médiatiques et publics est celui des bouleversements produit et à venir des technologies du numérique sur nos sociabilités et identités. On attribue déjà à la nouvelle génération, la fameuse génération Z, une incapacité à se concentrer et un individualisme décuplé que l’on impute aux effets du smartphone et aux réseaux sociaux. En parallèle, on observe que l’utilisation de ses réseaux et technologies par la jeunesse autochtone est régulièrement perçue comme présentant une menace de déculturation au profit d’une culture occidentale.

Partant de ce constat, cette communication débutera par la contextualisation du numérique en contexte autochtone en présentant les enjeux d’homogénéisation et d’hétérogénéisation culturelles qui lui sont propres. En effet, pour les populations et communautés autochtones les enjeux de souverainetés vont s’appuyer sur la reconnaissance de leurs spécificités culturelles, sociales et politiques. Ainsi, la déculturation des jeunes y représente un risque majeur. Pourtant, comme nous le verrons, le numérique permet d’accéder à de nouveaux espaces et formes d’engagement identitaire qui favorisent l’hétérogénéisation culturelle et sociale. À partir d’exemple portant sur les utilisations des réseaux sociaux par les jeunes aborigènes d’Australie, les jeunes maories et les jeunes Kanak, nous discuterons des espaces numériques comme des espaces de production et de co-construction des identités, mais aussi de leur contrôle. L’objectif sera d’illustrer l’interrelation entre les espaces numériques et les espaces analogues dans les mécanismes d’inter-reconnaissance de l’identité. Les exemples qui seront cités permettront d’aborder comment les espaces numériques intègrent le quotidien de ces jeunes et offrent de nouvelles formes de sociabilités et de contrôle de la « performance» identitaire.

S’intégrant à l’anthropologie numérique de Daniel Miller (2012), cette communication s’appuiera sur les thèses de Claude Dubar (2010) et d’Axel Honneth (1992) afin de proposer une réflexion sur la négociation et la production des identités attribuées et des identités revendiquées menées en contexte numérique par les jeunes autochtones.

“BBC Sesh as an ambassador of Welsh Youth and Identity?”

Gaëlle Le Corre, Gaelle.Lecorre@univ-brest.fr

Université de Bretagne Occidentale

The BBC Sesh social channel, which released online videos from 2018 to 2023, is a showcase for young talent in the Welsh comedy scene. The development of this platform is also a way for BBC Wales to modernize its image and win back young listeners and viewers who tend to turn away from traditional media. Despite their light-hearted tone, a significant number of these videos address social change and issues of significant interest to this generation.

BBC Sesh aims to be more than just an entertainment channel. Through its portrayal of Welsh youth, the social channel seeks to explore what unites this generation with the rest of the nation. The use of humor serves as a political tool to express a collective identity, that may clash with some stereotypical versions of Welsh national identity. Through discursive analysis of the content and themes presented in these videos, the objective is to gain a better understanding of the portrait that is being painted of the younger generation. The diversity of identities staged by the performers reflects a certain set of values, customs and stereotypes traditionally associated with Wales. However, they also offer a more modern image of the nation in which Wales is presented as a diverse and multicultural nation. BBC Sesh’s humorous videos are used as a means of promoting national unity, while at the same time providing a platform for young people to express their diverse perceptions of Welsh identity, which are sometimes at odds with the traditional view.

These videos frequently explore the linguistic identity of Wales and attempt to transcend the traditional dichotomy between Welsh-speaking and English-speaking Wales. The stylization of the Anglo-Welsh vernacular thus represents another facet of national identity and advocates the richness of linguistic diversity in Wales.

Reconstruction of Irish memory: defining a collective identity in the Capuchin Annual (1930-1977)

Maelle Le Roux, maelle.leroux@universityofgalway.ie

University of Galway

The decades that followed independence in Ireland are marked by the divisions in the nationalist movements, previously united against the common enemy represented by the British coloniser. These divisions, complexified again by the emotions and trauma of the 1922-23 Civil War, not only created political and social difficulties, but also hampered attempts to define and characterize a collective identity. Throughout the twentieth century, the perceptions and the discourses on Irishness evolved, impacted by political debates, but also by geopolitical evolutions, with the question of Northern Ireland and the relations with the United Kingdom especially.

The Capuchin Annual was a periodical published between 1930 and 1977 in Dublin by the Capuchin Franciscans, a male Catholic order. It was a major cultural and religious periodical of its time and is described by the historiography as being the most representative of the views of the Catholic middle-class, and most generally of the Catholic intelligentsia in Ireland. It was known for its nationalist views and its proximity with the Fianna Fáil political party, representing the anti-Treaty side of the Civil War. Throughout its publication, the periodical attempted to present a good image of Ireland to its domestic and diasporic readerships, and by doing so, attempted to define an Irishness going beyond the divisions of the past.

The methodology of this paper uses digital history, combining history of representations, corpus linguistics and critical discourse analysis, allowing to conduct the analysis qualitatively and quantitatively. Using this interdisciplinary methodology, it will examine how the Capuchin Annual used a reconstructed and evolving collective memory of nationalist events and figures in their attempt to define Irish identity. This paper will analyse these patterns of memory to understand how these events were remembered and forgotten in the nationalist discourse, using Guy Beiner’s theory of memory in the Irish context.1 Through this, it will aim to visualise the complexity of defining identity in this post-colonial context.

Tumandok and Pangayaw: Identity Construction through Linguistic Ethnography

Randy Madrid / Jonevee Amparo / John Barrios

jbamparo1@up.edu.ph University of the Philippines Visayas

Philippines is a multilingual and multicultural country. Identity is always associated with the usage of language in oral and written communication. Discussion of identity through the years has been explained through different lens and investigations. It is, aside from other factors, always primarily linked to social and biological factors.

This paper aims to explain identity through the local perspective of “tumandok” (insider) and “pangayaw” (outsider). Specifically aims to explain the identity of being an Ilonggo – person living in Iloilo, Philippines. Investigating identity provides a more concrete explanation of one’s expressions, beliefs, and belongingness. May it be culturally or politically- constructed definitions, this will shed some light in interpreting national identity and how language is intertwined in identity construction. Using interpretivist orientation, assertion of identity has been examined, particularly how do participants label themselves as an Ilonggo in relation to language and residency.

Data results showed that “pangayaw” and “foreigner” has the same meaning. It does not primarily refer to a person’s ethnic affinity but rather focused on where a person came from. Identity can also be asserted in terms of gender by using a phoneme to specify a male or a female. Also, using collective identity such as Negrense, which refers to a person living in Negros, one of the Islands in the Philippines, could mean economic privilege or high economic status. Thus, this could also mean resistance to be called by another name or identity as assertion to high status in society. Differentiation between Ilonggo which generally means Hiligaynon, and Ilonggo as a person who speaks Hiligaynon was also discussed in this study.

L'identité et la langue basque au cinéma : expériences et opportunités au Pays Basque de France

Josu Martinez / Graxi Irigaray josu.martinez@ehu.eus

University of the Basque Country (UPV/EHU)

Cette étude se propose d'étudier les différentes représentations de l'identité basque que le cinéma et l'audiovisuel ont produites en France jusqu'à nos jours, et en même temps, vise à explorer l'hypothèse de la création d'un cinéma autochtone, fait sur le territoire et produit en langue basque. Au cours de l’histoire et jusqu’à maintenant, le Pays Basque de France a été un territoire qui a une relation prolifique avec l’audiovisuel. Il y a peu de territoires dans le monde, en étant si petits, qui aient attiré autant de cinéastes renommés : Les frères Lumières, Louis Delluc, Maurice Champreux, Herbest Brieger, Orson Welles, Walt Disney, Otar Ioselliani... Cependant, leur point de vue superficiel et exotique a nourri une image folklorique de l'identité basque, qui a contribué à sa fossilisation et minorisation. Parallèlement, pendant de longues années, le contexte du Pays Basque de France n’a pas était propice au développement du secteur de l’audiovisuel local. Le mouvement populaire basque n’a pas produit de cinéma et les institutions publiques n’ont pas aidé la création et le développement du secteur.

Aujourd’hui, comme durant tout le XXe siècle, le territoire attire. D’un côté, les sociétés de production filment dans la région. De l’autre, suite à la pandémie, on assiste à une forme de décentralisation, et plusieurs grandes structures parisiennes souhaiteraient s’installer au Pays Basque. Pourtant, pour la première fois dans l’histoire, certains professionnels locaux ont exprimé l’ambition de produire un cinéma ancré dans l'identité locale, réalisé en langue basque et il semble que certaines institutions publiques pourraient être réceptives à le soutenir. Le besoin de trouver un point d’équilibre entre être une terre d’accueil pour les structures extérieures et développer une production locale s’impose, en offrant des opportunités aux créations locales et en langue basque. Pendant la dernière décennie, les productions audiovisuelles et leur consommation ont connu un développement spectaculaire au niveau mondial, et à partir de maintenant, nous pouvons prévoir que le futur des territoires-cultures modernes sera lié à leur capacité à produire leurs propres sons et images. De plus en plus de sociétés ont compris le message : pour survivre, il faut promouvoir et adapter sa propre culture audiovisuelle.

Les tensions entre l’identité personnelle et l’identité collective : l’« infidélité identitaire », entre quête de soi et désir de reconnaissance ?

Mohamed Yacine Meskine, mohammedyacine.meskine@yahoo.fr Université de Saïda Dr Moulay Tahar

Ma communication gravite autour de la notion de « crise identitaire » (Erikson) chez les immigrés en situation interculturelle et de son rapport étroit qu’elle entretient, d’une part, avec le degré d’attachement à la culture d’origine, et de l’autre, avec le rejet vs reconnaissance de/par l’Autre, lequel a le pouvoir d’essentialiser, de définir mon identité, en dépit de ce que je veux ou crois être. Une situation qui serait due principalement à la configuration « ethnocentriste » et binaire de l’identité « pure », et l’« invisibilisation », inconsciente ou pas, des pensées modales (Laplatine), de l’identité plurielle et du principe de l’identité en devenir. Ce qui renforce le caractère contingent et chimérique de la pseudo-cohérence qu’on appelle identité, et met à mal les valeurs humanistes de fraternité (Levinas) et l’éthique de l’altérité.

L’objectif est de montrer, en s’appuyant sur les écrits de Karim Sarroub et de Malika Mokaddem, que ce phénomène ne concerne pas les immigrés en situation d’« infidélité identitaire » ou de « disappartenance » qui s’exprime, dans les récits de ces auteurs, dans la volonté de ces derniers de s’extirper de l’héritage social ou familial. Autrement dit, dont la volonté est d’opérer une « rupture » ou de couper le cordon ombilical avec l’identité collective, dans le but de retrouver une harmonie à la fois avec soi, et avec l’Autre, pas nécessairement en s’assimilant à l’autre, mais d’être tout simplement fidèle à soi, en créant ses propres « préférences-évaluatives » (Ricœur, 1990), et en choisissant délibérément à quoi se connecter, se brancher (Amselle). Puiser dans une « culture-monde », dont l’émergence a été très fortement favorisée par l’avènement d’internet et des nouvelles technologies.

Code Switching and Language Identity: A qualitative study on the use of AAVE among African-American Professionals

Jade Newton, jade.newton3@gmail.com

Northeastern Illinois University

Dialectal variation in Standard American English among people who identify as African Americans, Afro Caribbean and Afro Latin can be traced as far back as the Trans-Atlantic Slave Trade. These dialectal variations are influenced by, but not limited to, region, culture, speech community, tradition, and social experiences.

African American Vernacular English, commonly known as AAVE or African American English (AAE), is a variety of English that is common among many African American speech communities. And although it is embedded in African American culture, it has received heavy criticism both within and outside of the African American community. For decades, AAVE has been perceived as improper English used by the uneducated, black slang with illogical grammar, and “standard English with mistakes” (Pullum 1999) although it possesses distinct phonological and syntactic features, such as consonant cluster reduction, unstressed syllable deletion (Rickford 1999), and is not utilized by all African Americans.

While AAVE is most times acceptable in African American speech communities, it is not widely accepted in the classroom, in professional settings, and some social settings, forcing those who use it to code switch between the variety and Standard American English (SAE). There is an abundance of research available exploring the pedagogy of AAVE in elementary school and secondary school classrooms; for this reason, I chose to focus my research on code switching between AAVE and SAE among African Americans who are highly educated, highly skilled and experts in their career fields. “Although AAVE is a dialect shared by many African Americans, they need to be able to have proficient Standard English in order to move forward and become successful in America.” (Lewis 2008, Rickford 1999).

Through literature reviews and data collection consisting of oral interviews and written surveys, I look at the linguistic phenomena of cultural code switching between AAVE and SAE from the perspective of African American professionals. While sharing some morphological and syntactic features of the dialect, I explore what the participants understand AAVE and cultural code switching to be, and whether the participants are aware of their bidialectalism. Additional examinations include: participants’ cognizance of the sociolinguistics characteristics of code switching between their dual dialects, when and why they code switch, and how their use of AAVE correlates to their linguistic and cultural identity as well as the collective African American identity.

Shaping an upper-crust identity in Restoration drama: A cognitive-pragmatic perspective.

Marina Olena, olena.marina@phlu.ch

The University of Teacher Education Lucerne

The Stuart Restoration is known as a “zero-point” period (Zimbardo 1998) that witnessed the change of social and political order as well as the shift of paradigms. During this time, Charles II made attempts to reestablish his royal power and the authority of monarchy through exercising careful control of the art forms, of which the most influential was theatre. Therefore, in this paper, seventeenth-century theatre is viewed as a cultural instrument of ideological influence.

Changes in politics and society found reflection in the dramatic discourse of the Stuart Restoration and resulted into the emergence of new discourse-generative concepts in Restoration worldview. While reopening of theatres after an eighteen-year break, changes in repertoire and themes that interested the theatre-going public, new staging conditions, the advent of a female performer, plots inspired by actual deeds of the courtiers, presence of the upper-crust in the theatre as well as the rivalry between writers of noble birth and professional playwrights for influence and prestige influenced the existing ideology and, in their turn, were influenced by it and resulted into the rise of new cultural identities on the Restoration stage.

The research is underpinned by methods of cognitive pragmatics, Cultural Linguistics and critical discourse analysis. In this contribution, I describe various male cultural schemas in the dramatic discourse of the English Restoration and summarize common features of these schemas that become characteristic of an upper-crust identity in the seventeenth century.

« What’s in a name ? », Construction de l’identité sectaire et/ou communautaire, l’exemple de l’Irlande du nord dans la fiction contemporaine d’Eoin McNamee

Thierry Robin, thierry.robin@univ-orleans.fr Université d’Orléans

Le but de cette communication sera d’examiner comment un sens de l’identité individuelle et collective, dans un contexte de guerre civile et de troubles sectaires, se construit en suivant la logique dialectique (souvent poussée jusqu’à un paroxysme binaire) d’exclusion du « us against them ». Pour ce faire, on aura recours (sans pour autant s’y limiter) à un échantillon de fiction nord-irlandaise portant notamment sur la période des Troubles, à savoir au moins trois romans d’Eoin McNamee : Resurrection Man (1994), The Ultras (2004), The Vogue (2018). On notera que les oppositions sont multiples et en théorie construites comme des séries caricaturalement homogènes et congruentes : catholiques contre protestants, nationalistes contre loyalistes, républicains contre unionistes, prolétaires contre bourgeois, hétérosexuels contre homosexuels, blancs contre noirs, colonies contre empire, hommes contre femmes, Nord contre Sud, Ouest contre Est, Celtes contre saxons, Dublin contre Londres etc.

L’examen du texte permet de montrer à quel point le rapport entre référents objectifs et langage narratif, à travers les noms (anthroponymes, patronymes, toponymes etc), révèle des failles ou contradictions dans ces séries relevant plus de l’idéologie que d’une quelconque réalité. En utilisant notamment la TOE de Culioli, on montrera à quel point marqueurs et opérateurs mobilisés dans le texte littéraire renvoient plutôt au non-congruent, au fragmentaire, à la rupture et/ou à la disjonction. L’exemple typique de ce décalage entre signifié et signifiant est le nom du chef de gang paramilitaire protestant rattaché à la milice loyaliste de l’UVF, Ulster Volunteer Force, Lenny Murphy (alias Victor Kelly dans le roman de McNamee). « Murphy » et « Kelly » sont en effet perçus immédiatement en Irlande du Nord comme des noms renvoyant à la communauté catholique sur le plan collectif alors qu’ils sont portés ici individuellement et à son grand dam, par un personnage protestant dans Resurrection Man, (ou l’histoire nord- irlandaise pour Murphy), qui cherche en conséquence à s’en distancier, à compenser cette tâche onomastique, qui contredit ses aspirations identitaires protestantes, par un zèle sectaire d’un sadisme effréné à l’encontre des catholiques.

Quelques rappels ironiques pour conclure : « Kelly » vient bien de l’irlandais. C’est une forme anglicisée du gaélique Ó Ceallaigh ou dans certaines régions Mac Ceallaigh "descendant (ou fils) de Ceallach". Il s’agit ici d’un ancien nom de personne irlandais, à l'origine un surnom, ou une appellation descriptive (au propre ou au figuré) signifiant "tête brillante", pouvant d’abord renvoyer à une couleur de cheveux clairs, plus tard compris au figuré comme "fréquentant les églises" (catholiques bien sûr, du gaélique ceall, église, que l’on retrouve dans tout le paysage irlandais à travers les formes bastardisées en anglais telles que Kilkenny, Kilmainham, Kilmichael, Kildare voire même Shankill). Kelly se trouve donc affublé d’un patronyme pour le moins problématique pour le fanatique anticatholique qu’il est.

De manière tout à fait semblable, le nom de Murphy (dans la réalité historique cette fois) comporte la même connotation traditionnelle identitaire catholique de façon stéréotypique. Murphy vient aussi de l’irlandais et n’est donc pas vu comme saxon. C’est une forme anglicisée du gaélique Ó Murchadha "descendant de Murchadh", un nom de personne composé des éléments muir "mer" + cath "bataille", c'est-à-dire "guerrier des mers". Le clan des Murphy constituait une famille importante dans le comté d’Irlande du nord du Tyrone. Pour la variante du nom de famille avec mac (fils de), voir aussi McMurrough (cette fois dans le Leinster). Il faut en effet se rappeler que l’Irlande du Nord, ou ce que l’on appelle comme cela aujourd’hui, avant les plantations élisabéthaines de la fin du 16ème siècle et donc de l’implantation et arrivée massive de protestants anglais, et surtout écossais suite à la célèbre « Fuite des Comtes » de 1607 (dont Hugh O’Neill et Rory O’Donnell), était une région éminemment catholique et gaélophone, ce qui est assurément contre-intuitif pour l’observateur contemporain.

Ces glissements onomastiques chez McNamee montrent qu’entre identité rêvée ou fantasmée et identité actée constatée, signifiant et signifié, réel et discours, temps long et temps court, tant pour les territoires (toponymes) que pour les habitants (anthroponymes), il existe une forme de flottement voire de mouvement ou à tout le moins d’instabilité dont l’objet nommé est porteur de façon individuelle ou collective. La fiction de McNamee vient ainsi questionner toujours et encore la notion d’identité et son articulation diachronique et diatopique, rappelant par là-même la nature disjonctive du concept même d’identité, comme expliquée par le philosophe français Clément Rosset dans Le Réel et son double : essai sur l’illusion, Paris, Gallimard, 1976 ou Le Réel : Traité de l’idiotie, Paris, Éditions de Minuit, 1977.

Investigating the language identity of Tunisians: Language identity model

Ibtissem Smari, smariibtissem.si@gmail.com University of Pannonia

The discourse surrounding the identity of Tunisians often centers on the language aspect (Smari & Navracsics, 2019). In Tunisia, language barriers serve as a reminder of the link between social hierarchies, linguistic traditions, and nation-states (Heller 2008). Consequently, understanding the role of language in shaping identity and its impact on the daily lives of Tunisians becomes crucial.

To explore the linguistic identities of Tunisians, a mixed-methods study utilized a customized Language Identity Questionnaire developed by Khatib and Rezaei (2013). This study proposes a new method for analyzing quantitative data on linguistic identity by using a model built on six fundamental factors that were uncovered through an inductive qualitative analysis of the questionnaire responses.

The findings revealed that while the participants' identities and perspectives remained consistent, their understanding of intercultural and interlingual matters related to Arabic, French, and English languages and cultures improved. Additionally, the study found that the participants expressed a strong desire to uphold their Tunisian linguistic identity while also embracing and acquiring knowledge about other cultures and languages. This emphasizes the significance of promoting linguistic diversity and facilitating cultural exchange in Tunisia. The outcomes were consolidated into a language identity model. Overall, the findings indicate that language identity is in a constant state of flux, with individuals continually constructing and reconstructing it through their experiences in bilingual, trilingual, and multilingual environments.

Les stratégies argumentatives de la porte-parole du Ministère des affaires étrangères russes, Maria Zakharova, en lien avec l’ethos

Anna Semenova, anna.semenova@sorbonne-nouvelle.fr Sorbonne Université

Il pourrait paraitre curieux d’associer la notion de l’ethos qui remonte à l’Antiquité grecque, notamment aux travaux d’Aristote, et le discours de Maria Zakharova, la porte-parole du Ministère des Affaires Étrangères, apparue pour la première fois en août 2015. Or, la notion de l’orateur et son auditoire, ainsi que les moyens de persuasion n’ont guère changé depuis.

Dans cette communication, nous essayons d’identifier l’image personnelle et professionnelle de Maria Zakharova en tant qu’orateur du MAE. En outre, nous tâchons à définir les stratégies argumentatives liées à l’ethos dans le discours des conférences de presse de M. Zakharova. L’ethos n’est pas un argument mais une image de l’orateur ayant plusieurs facettes. Toutefois, il est possible de repérer des arguments qui sont en lien avec l’image du locuteur. Ces stratégies argumentatives sont liées avec sa personne : elles prennent comme un fondement la position de l’orateur, son statut professionnel ou influence, et elles ne pourraient pas exister si l’on changeait l’énonciateur. Parmi les stratégies argumentatives de M. Zakharova, nous comptons, entre autres, l’argument d’expertise, l’argument d’autorité, ad novitatem.

De plus, le discours des conférences de presse de M. Zakharova cherche à créer des images mémorables, à la manière d’un slogan ou d’une mélodie publicitaire. Nous parlons de la répétition persuasive qui porte sur une affirmation figée et s’inscrit dans une stratégie d’influence. En effet, nous trouvons dans les conférences de presse de M. Zakharova plusieurs concepts qui sont répétés et envers lesquels la porte-parole exprime son jugement, un ton ironique, ou même des moqueries.

Les cas de répétition sont aussi liés avec le phénomène des récits stratégiques (strategic narratives) (Oates& Steiner 2018). À travers ces récits, le pays construit son image recherchée, ainsi que l’image souhaitée de son avenir. Les récits stratégiques servent également à justifier les actions diplomatiques du pays (Oates& Steiner 2018) et à promouvoir les intérêts et les valeurs des politiciens (Miskimmon 2017). Nous pensons que le discours de la porte-parole du ministère démontre bien le lien entre le discours diplomatico-politique et la construction de l'identité nationale. Ainsi, dans la présente communication, nous cherchons à identifier les traits de l’ethos de la porte-parole qui prennent comme fondement sa personne, son statut dans la société, ainsi que son rôle professionnel. Nous analysons aussi quels sont les récits stratégiques présents dans le discours de M. Zakharova, comment ils sont apparus et comment ils sont utilisés entre 2019 et 2020 afin de créer et maintenir l’identité national et l’image du pays.

Public Debate as a Contributor to the Politician’s Identity Creation

Alexey Tymbay, tymbay@inbox.ru

Technical University in Liberec

Talker identity can be viewed as an individual identity of a speaker, realized through an established preferred way of language communication. The evolution of talker identities is especially interesting in the context of political discourse epitomizing constant change in the dominant ideology, cultural shifts, political leanings of the electorate, and rhetorical norms of the society. To fit into this paradigm, politicians seem to modify their innate talker identities to suit the specific tastes of the public.

The current case study aimed to analyze the influence of American politicians’ linguistic behavior (turn-taking strategies, interruptions, non-verbal means of expression) on forming their talker identities. It is hypothesized that the candidates who took part in the US election race 2020, namely D. Trump and J. Biden, tried to modify their verbal and non-verbal behavior during the televised debates to win a greater public appeal.

Comparative statistical and auditory analysis of the debates’ recordings demonstrated that both participants of the presidential debates used communicative strategies which, on the one hand, constituted their ideostyles and, on the other, contributed to the perceptual changes in their identities. D. Trump chose interruption as a central discussion strategy allowing him to increase his impact as a speaker and change the topics on the agenda. Moreover, Trump remained loyal to his "clip mentality" approach, which was also demonstrated in earlier debates with H. Clinton, by repeating critical statements and dividing long sentences into short, digestible units. As for J. Biden, his main communicative strategy in the past debate was an attempt to establish a unique direct contact with the audience, which was manifested in a particular choice of personal pronouns, applying an “us-them” conceptual opposition, and using nonverbal means of communication.

It can be concluded that the mode of interaction chosen by the speaker (a politician in particular) is likely to invoke in the listener’s mind some talker-related knowledge which may be based on all aspects of language-specific information, including the manner, the method and the means of communication, communicative (and manipulative) strategies and non-verbal means of communication. The pre- and post-debate open access Ipsos polling data were also used to add extra validity to our conclusions.

Memory discourses as a space for the construction of collective memories: a case study of young Basques approaching past conflicts through discourse

Samara Velte, samara.velte@ehu.eus University of the Basque Country (UPV/EHU)

The identity-defining use of collective memory has long been a major focus within Sociological and Cultural Studies. Most contemporary perspectives on the issue view memory as a narrative reconstruction of the past from the present (Erll, 2017), which takes place within certain social frameworks (Halbwachs, 1952) and is intended to reinforce or secure the self- definition of the remembering subject or their group (A. Assmann 2009; J. Assmann & Czaplicka 1995). This narrative character makes it a relevant object of study for Discourse Analysis.

This study applies these concepts to the memory of the recent armed conflict in the Basque Country (1968-2011), marked by the violent campaign pursued by the armed organization Euskadi Ta Askatasuna (ETA). By analyzing the oral discourses of adolescents and youngsters aged 15 to 23 – that is, members of the first generation who holds no direct memories on the past violence–, I aim to identify how they construct their own identity, as young Basques, in relation to the past conflict. Based on a discursive, cognitive and constructivist approach, I will part from a conception of identity as the outcome of concrete instantiations of language through processes of positioning and categorization (De Fina 2015; Van Langenhove & Harré, 1999; Pfleger 2021), and I will defend the utility of a historically contextualized discourse analysis in order to understand symbolic and meaning-making processes in society.

In this concrete case study, I will conclude that the new generations in the Basque Country hold on to a macro-narrative that defines their social position towards the conflict in negative terms, and therefore, they show difficulties to identify with their group’s history in individual terms. However, a detailed discursive analysis allows us to observe how they employ discursive constructions of collective identities in order to enhance their agency as interlocutors in the construction of collective memory, and thus move away from the marginal social position they had been originally ascribed.